地震鲶:战斗技巧与阵容搭配攻略

鲶鱼(学名:Silurus asotus)是一种隶属于鲇形目鲶科的鱼类,世界各地均有分布。以下是鲶鱼的一些主要特点:

形态特征

1. 体型:鲶鱼体长形,头部平扁,尾部侧扁,口宽阔,口裂向上倾斜,下颌突出。

2. 皮肤:体表光滑无鳞,皮肤富有粘液腺,侧线上有粘液孔一行。

3. 鳍:背鳍萎缩,呈丛状,具45根鳍条,位于腹鳍之前。胸鳍圆,有一根硬刺,雄体胸鳍刺前缘有锯齿。臀鳍长,后端与尾鳍相联,尾鳍小,呈斜切形。

4. 体色:体呈灰色或灰褐色,具有黑色斑块,有时全身为黑色,腹部白色,其它各鳍灰黑色。

生活习性

1. 活动时间:鲶鱼是肉食性夜行性鱼类,底栖分布广,适应性强,生长快,性成熟早,护卵性强。白昼潜伏水底泥中,夜晚出来活动。

2. 栖息环境:生活在河湖池沼等处,喜栖息在近岸的石缝、深坑、树根底部的土洞或石洞以及流速缓慢的水域中。

3. 食物:主要捕食小鱼、贝类、蛙等。

养殖特点

1. 生长速度:鲶鱼生长速度快,饲养周期短,当年夏花即可养成商品鱼。

2. 饲料要求:鲶鱼对饲料要求较高,适宜的饲料投喂量为鱼体重的2%5%,每天定时投喂23次。

3. 水质和水温:鲶鱼适宜生长的水质pH值范围为6.58.5,对水中溶氧量要求较高,适宜生长的水温范围为2030℃。

4. 疾病预防:在养殖过程中需要定期更换水,并使用过滤器等设备,确保水质的各项指标符合要求,以防止水质恶化和疾病传播。

希望以上信息能帮助你更好地了解鲶鱼。你知道吗?最近有个小家伙在网络上火了起来,它就是传说中的“地震鲶”!是不是听起来有点神奇?别急,让我来给你揭秘这个神秘的小家伙。

一、地震鲶的由来

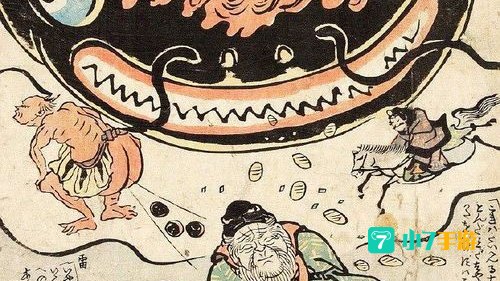

说起地震鲶,还得从一场地震说起。2011年3月11日,日本发生了9.0级大地震,这场地震引发了海啸,造成了巨大的人员伤亡和财产损失。而在地震发生后的几天里,日本网络上突然出现了一种名为“地震鲶”的神秘生物。据说,这种鲶鱼在地震发生前就会提前逃离,因此被网友戏称为“地震鲶”。

二、地震鲶的真实面目

那么,地震鲶真的存在吗?其实,这只是一个网络上的梗。经过调查,我们发现,所谓的“地震鲶”实际上是一种虚构的生物。不过,这并不妨碍我们一起来探讨为什么会有这样的说法。

首先,地震发生时,地壳会产生巨大的能量,这些能量会通过地面的震动传递到水中。而鲶鱼作为一种底栖鱼类,对水中的震动非常敏感。因此,当地震发生时,鲶鱼可能会因为感觉到震动而提前逃离。这就是为什么会有“地震鲶”的说法。

三、地震鲶的网络效应

虽然地震鲶并不存在,但它却在网络上引发了巨大的关注。网友们纷纷以地震鲶为主题,创作了各种搞笑、恶搞的图片和段子。这些内容在网络上迅速传播,使得地震鲶成为了2011年日本地震后的一大网络现象。

那么,为什么地震鲶能够引发如此大的网络效应呢?

1. 共鸣效应:地震给人们带来了巨大的伤痛,而地震鲶的出现,虽然是一种虚构,却给了人们一种心理上的慰藉。它让人们相信,在灾难面前,总有一些生物能够提前感知到危险,从而逃离灾难。

2. 娱乐精神:在灾难面前,人们需要寻找一种方式来缓解压力。地震鲶的出现,正好满足了人们的这种需求。网友们通过创作各种搞笑、恶搞的内容,来缓解地震带来的伤痛。

3. 传播速度快:随着互联网的普及,信息传播速度越来越快。地震鲶作为一种网络现象,迅速在网络上传播开来,吸引了大量网友的关注。

四、地震鲶的文化意义

地震鲶虽然是一种虚构的生物,但它却具有丰富的文化意义。

1. 警示作用:地震鲶的出现,提醒人们要关注地震预警,提高防灾减灾意识。

2. 团结精神:地震鲶作为一种网络现象,让人们团结起来,共同面对灾难。

3. 娱乐精神:地震鲶的出现,为人们带来了欢乐,缓解了灾难带来的伤痛。

五、

虽然地震鲶并不存在,但它却成为了网络上的一个热门话题。这个现象告诉我们,网络的力量是巨大的,它可以传播正能量,也可以引发各种网络效应。而我们应该如何正确看待这些现象,则需要我们每个人去思考。